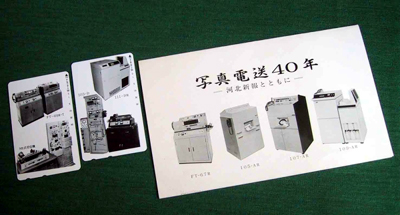

『105全自動写真電送機』 |

2004年5月 加儀博道 |

|

全自動写真電送機はS39年、新聞FAX開発と並行してすでに開発はスタートしていた。

新聞FAXの開発が一段落したS40年、先行した全自動写真電送機の機構部の試作機を作動させるべく

電気部の担当を新人の加儀に任され、小南氏と組むことになった。電気部は機構部を動かす制御部は新規設計だが、

アナログのピクチャー回路などは既存の電送機の一部をそのまま利用した。 内心この中止命令は「やっと東京に帰れる!」と嬉しかったが凱旋とは行かず後味の悪い長期出張となった。 結果的に言うまでもなく不採用となった。 S39年の東京オリンピックの年にNHKはテレビのカラー放送を実用化しているが、 当時はまだモノクロが主流であり、ニュースは動画でなくモノクロのスチール写真で、新聞と比べニュース写真はより 速報性が要求されていた。幸いに当社の開発計画とNHKの思惑が一致し、迅速性や省力化を考慮した 全自動機の採用に踏み切られ105の最初のユーザーはNHKに決まった。 | ||

105全自動写真電送機の製造風景 (中央は木野元社長) |

本社第2工場(当時はまだ2階建て) ここで105全自動写真電送機は造られた |

|

| 受信サイズはテロップサイズで、単葉の印画紙を一枚ずつ暗箱から取り出し、 ドラムに巻付ける試作機と同様の方式が採用されたが、「NHK仕様」という厳しい条件に開発陣は悩まされた。 先の失敗を繰り返すことはできない、設計陣は強化され新聞FAXと掛け持ちで行う者もいたが、 突貫で製品に仕立て1号機を内幸町のNHKに納入した。しかし、生きものである印画紙の巻き付け不良や 現像部でのトラブルに悩まされ、サービス会社泣かせとなっていた。設計者も度々現場に通うはめとなったが、 仕事が終わった後NHKホールで公開されていた当時の人気番組「私の秘密」や「ジェスチャークイズ」などを観る機会もあり、 ひと時の息抜きができた。 | ||

| その後NHKはカラー電送機に変わるが、105は指紋電送機としてアメリカへの輸出やAP通信社、 UPI通信社など海外の通信社での採用があり、S43年のメキシコオリンピックを期に、前年のS42年に共同通信社と その全国の加盟社の採用で新聞社向けとして本格化することになった。本格的な新聞社仕様の受信機はそれまでと決定的な相違があった。 その違いは印画紙のサイズであった。従来の電送機は6つ切サイズの大判とその半サイズの小判の2種類があり、 それらを踏襲、そして単葉でなくロール紙の採用である。 |

新製品発表会 技術説明は池田課長(当時) |

|

| 印画紙は紙缶に巻かれたロール状で、専用の暗箱にセットされローラーで引き出しカッターにより大・小、所定の サイズに切断しドラムに巻き付けるものだが、ここに当社の決定的な武器なる技術が生まれた。 ドラムの直径は63φ㎜と固定であり、大・小2サイズの印画紙の巻き付け方向の長さは一定で、 幅が異なることになる。そこでメカ担当の小南氏は印画紙をドラムと平行に引き出し、所定の長さにカットし そのままドラムに直角にスライドさせ、それぞれ異なるサイズを巻き付ける独自技術を考案した。 この技術の実用化に当たり、カール対策を併用したカッター板や輪切りの円盤を並べた籠型ドラム、 また印画紙の巻き浮きを防ぐしごきバー等のユニークな技術の採用もあり、単葉式と比べ安定性や信頼性を 飛躍的に向上させることができた。 しかし、納期までの時間は大変厳しく設計ならびに製造部門は連日の残業、 泊り込みで何とか製品に仕立て上げることができたが、ユーザー様による立会検査で不合格、納入寸前まで 設計変更や改造で完徹を余儀なくするはめになった。 こうした苦労話は限りないが、 105で生まれた特許、実用新案や当社のもう一方の武器である全国ネットのサービスの支援により、 競合メーカーを圧倒することができた。ちなみに競合メーカーは大・少2本の印画紙を搭載、 複雑な機構となっている。そしてこれらを武器に大手の中央各紙や気象庁、建設庁、防衛庁等の官庁での採用により 105全自動の全盛を築くことができた。 これまでの105は電気部品がデイスクリートで構成されていたが、 ICの普及や低価格化によりIC化が施された「107型」機や、その後のレーザー光源による平面走査、温風乾燥機を 組み込んだ3浴式の「109型」機を後継として時代ごとの要請により変遷して行ったが、以降も不動の地位を守ることができた。 しかし、新聞制作は80年代からCTS化が進み、これらの装置はコンピューターの写真プリンター 機能としての端末機となり、88年のソウルオリンピックを期してカラー化や蓄積型デジタル電送として形態を 大きく変えて行くことになった。 コンピューターに直接接続する「111DRデジタル写真受信機」や省コストの 「609MR」型の感熱記録タイプのモニター受信機が出現し、使い方も大きく変わって行った。 そして、昨今ではパソコンの普及やITを始めとして通信、ネットワークなどの新技術の出現と進歩、 またインクジェット記録技術を代表とした汎用のプリンター技術の画期的な技術革新や低価格化により、 それまでメーカーを支えた専用の電送機は、世の中の技術の進歩と共にその機能だけが残り、 さらに「協動係数」や「線密度」といった技術用語も死語となり、写真電送50年の歴史の遺産と化して行った。

最後に、当社の製品を末永くご愛顧頂いたユーザー様、また技術を評価して歴史の一代を担う喜びを与えて頂いた 大勢の方々に、この場を借りて謝意を述べたいと思います。 | ||

| Copyright © 2019 パナソニック電送社友会 All rights reserved. |

| ページトップに戻る |