最近私が巡ってきました長崎の島を紹介します。対馬は「国境の島」、壱岐は「神々の島」、五島列島は「キリシタンの島」、そして軍艦島は「石炭文明の栄華盛衰の島」です。どの島も歴史があって特徴ある島なので見どころ満載です。

■「国境の島」対馬

■「神々の島」壱岐

■「キリシタンの島」五島列島

■「石炭文明の栄華盛衰の島」軍艦島

■対馬

対馬は九州と朝鮮半島のほぼ真ん中に位置し、韓国まで約50kmという島なので実にハングル文字が多く、

韓国の島かと勘違いしそうです。「国境の島」と呼ばれる理由がこの景色から理解できます。

対馬市の中心街に近い「万松院」は対馬藩を代々治めた宗家の菩提寺で、朝鮮の特使が持ってきた

朝鮮国王から贈られた三具足が本堂に展示してあります。

国境の島なので国防のために城がいくつもあり、万松院のそばには「金石城搦手門」という立派な城門があります。

|

【万松院にある朝鮮国王から贈られた三具足】

|

【金石城搦手門】

|

対馬は南北約82km、東西約18kmと細長く、最高峰は649mで男性的な険しい島で、

私は南北に2つの島に分かれていると思っていましたが、実際に訪れて真相がわかりました。

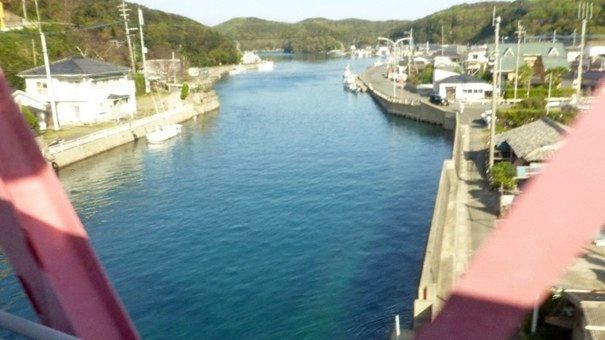

この島は元々一つの島でしたが、江戸時代初期に島の中央の入り江を少し延長させて「大船越瀬戸」

という運河を掘り、明治時代には日本海軍が軍事目的でさらに大きい運河「万関瀬戸」を別に掘ったので、

現在は人工的に3つの島に分かれています。

|

【江戸時代に掘られた運河 大船越瀬戸】

|

【明治時代に造られた運河 万関瀬戸】

|

穏やかな浅茅湾(あそうわん)に面した「和多都美神社」は、広島の厳島神社のように鳥居が海に立っています。

鳥居は全部で7つあり、そのうち2つが海にありますが、残念ながら最も先にある鳥居は先日の台風で倒壊したとのことです。

海の安全を祈る神ですので早期復旧を願ってきました。

境内には立派な相撲の土俵もあって独特の雰囲気を伝えてくれます。

|

【和多都美神社の境内から見た鳥居】

|

|

その浅茅湾には大小様々な島が108島もあり、それらを一望できる「烏帽子岳展望台」からの眺めは抜群です。

それは同じ長崎県の佐世保にある九十九島に似ています。男性的で険しい対馬ならではのこの絶景はお勧めスポットで、

晴れた日には韓国が見えるというから、やはりここは国境の島です。

|

【烏帽子岳展望台から浅茅湾を眺める】

|

長崎県は全国の都道府県で北海道に次いで2番目に漁獲量が多い県なので、

対馬でも新鮮な魚をたくさん食べることができます。

旅館で出された対馬の名物料理「石焼き」は圧巻です。表面を平らにした縦横30cm程、

厚さ10cm程の石を下から熱して、石の上で海鮮や野菜を豪快に焼くものです。

具材は穴子、平須(ヒラマサ)、鯛、イカ、エビ、貝、カボチャ、人参、キャベツ、

玉ネギ、ピーマン、椎茸、茄子、どれも大きいのが特徴です。味付けは藻塩で、藻塩はひじき、

ほんだわらといった海草と一緒に炊き込んだ海塩なので潮の香りがします。豪快な焼き方と新鮮な具材に藻塩で、

味覚だけでなく視覚や嗅覚も刺激される郷土料理です。

石焼き以外にも、近海では穴子がよく獲れるので大きな穴子の天ぷら、

刺身はサザエと平須と鯛などです。そして〆は地元名物「ろくべえ汁」で、

きのこや野菜に鶏肉が入った醤油ベースの鍋にサツマイモの麺を入れるという鍋物です。

|

【右が石焼きの石、中央が具材と刺身、左がろくべえ汁】

|

■壱岐

壱岐は対馬と九州本土のほぼ真ん中に位置し佐賀県の唐津に近いですが、長崎県の島です。

最高標高は200mということでなだらかで平地が多い女性的な島で、ちょうど柏の葉のような形をしています。

そのために平地や入り江が多く万遍無く人が住んでいます。

海流によって近海は魚が多く、入江も多いから海産物も良く獲れ、

地理的には日本から朝鮮半島に渡る玄関口にある島なので早くから栄えました。

そのためこの島は「神々の島」、「魏志倭人伝の島」と呼ばれ、遺跡や神社が非常に多いのが特徴です。

「月読神社」という小さな神社は、日本の神道発祥の神社だということです。

|

【【日本の神道発祥の神社 月読神社】

|

|

海岸にある「左京鼻」は約1km続く断崖絶壁の景勝地で、海岸に突き出た部分に神社があります。

このくらいの規模の神社を含めるとこの小さな島にはおよそ1000の神社があるということです。

|

【左京鼻 突端にある神社】

|

|

壱岐は一支国(いきこく)として中国の歴史書でも出てきて、有名な魏志倭人伝でもこの島のことが触れられています。

日本三大弥生遺跡の一つで「一支国復元公園」は広い敷地に住居や政治を行う場所が復元されています。

|

【一支国復元公園】

|

|

壱岐の名所「猿岩」は、猿が横を向いているように見える大きな岩が海岸淵の崖の上にあります。

夕日をぼんやりと見つめる猿に良く似て見えますが、猿の正面に回り込むと何の変哲もない岩になっています。

|

【猿岩】

|

|

壱岐は麦焼酎発祥の地ということで、たくさんの種類の麦焼酎があります。

関東はもちろん九州本土でもお目にかかれない珍しい麦焼酎が並んでいます。

|

【麦焼酎発祥の地にふさわしい多くの麦焼酎】

|

|

■五島列島

五島列島は長崎県の西の沖合にあり、比較的大きな5つの島を中心として約200の島々があります。

これらの島は「長崎と天草の潜伏キリシタン関連遺産」として世界遺産に登録された地域を多く含みます。

この潜伏キリシタンという聞きなれない言葉を少し説明しておきますと、ユネスコに世界遺産申請をするにあたり、

明治になって禁教令が解かれてカトリック教会に戻った信者たちを潜伏キリシタンとしました。

しかしカトリック教会に戻らずに隠れていた信仰スタイルを変えずにいた信者を隠れキリシタンと呼び、区別しました。

これらのキリシタンの歴史がこの地域には色濃く残っています。

久賀島(ひさかじま)の五輪地区には4人の住民が住んでおります。もちろんキリシタンで、

2組の兄弟の夫婦でこの地区を守っています。この地区にある「旧五輪教会」は、

木造で実に興味深い造りをしています。

1881年に別の地区に建てられた教会を1930年にそのまま移築し、築年数は140年余りです。

当時の日本には教会建築についての情報があまりなかったので面白い造りになっていて、窓の開閉は観音開きではなく引き戸、

さらに窓に雨戸があって、それを収納する戸袋もあります。アーチ状の梁、柱のない室内は船大工が造ったということです。

|

【久賀島の旧五輪教会】

|

【旧五輪教会の内部】

|

|

若松島の断崖絶壁にはキリシタンが隠れた洞窟があります。船で近づいても上陸が困難な場所で、

今は十字架があって洞窟の入口が分かりますが、昔はここに隠れて幕府の弾圧から逃げていたそうです。

|

【若松島のキリシタン洞窟】

|

中通島から橋で繋がっている頭ヶ島(かしらがしま)は無人島でしたが、

迫害から逃れて移住してきたキリシタンが住み着きました。最初は木造の教会を造り、

1919年に現在の石造りの「頭ヶ島教会」になりました。

石は近くの島から切り出して信者が船で運び、組み立てたもので、とても重厚な外観をしています。

この教会の前には墓地があって、墓石は日本各地で見ることのできる四角い石塔ですが、

禁教が解けてから墓石の上に十字架を乗せるようになったそうで、とてもユニークな形をしています。

|

【重厚な石造りの頭ヶ島教会の正面】

|

【墓地の十字架が乗った墓石】

|

五島列島では、昔から鯨を食べる習慣があって、旅館では名物料理として鯨料理が出てきます。

また多くの魚が獲れるのでテーブルには鯨以外の海の幸も多く並びます。

一年中様々な魚が獲れて、旬の魚もバラエティに富んでいます。

地元の方から毎月の旬の魚を教えてもらいました。1月はクロマグロ、2月はタチウオ、3月はイセエビ、

4月はマダイ、5月はマアジ、6月はイサキ、7月はハガツオ、8月はアワビ、9月はトビウオ、10月はウチワエビ、

11月はアオリイカ、12月はクエだそうです。

これはグルメだけでなく、海釣りに訪れる人も多いようです。

|

【鯨と魚を中心にした五島列島の料理】

|

五島列島で最も大きい福江島には色々なものが揃っています。

「コンカナ王国」という珍しい名前のリゾートホテルはお洒落な施設で、

コテージ、温泉、レストラン、さらにワイナリーがあります。

そのワイナリーでは五島ワインを造っており、一部のワインは五島産のブドウを使っているということです。

|

【コンカナ王国の五島ワイナリー】

|

■軍艦島

長崎市の沖合には「明治日本の産業革命遺産群」として世界遺産に登録された端島があります。

端島は長崎で建造された戦艦武蔵に似ているというので、軍艦島と呼ばれるようになりました。

コンクリートで覆われた地上部分は当時としては最先端の鉄筋コンクリートの集合住宅、学校、病院、映画館などがあり、

地下では昼夜問わず男たちによって石炭が掘られていたという炭鉱の島です。現在この島は無人島で廃墟と化しており、

上陸には許可やガイドの同行が必要です。

石炭のために人が集まり、自然を造り替えてコンクリートの密集街を造り、

その役目を終えれば廃墟になっていく。そんな人類の文明の栄枯盛衰を凝縮したような姿がこの小さな島です。

それは文明が行きつくところを示しているかのようです。

|

軍艦島(端島)の雄姿】

|

【軍艦島の内部 正面右の建物は小中学校】

|

【住民のためのプールの跡】

|

最後までお読みいただき、ありがとうございます。

今回紹介した長崎県の島は、最近私が実際に行ったものです。

個々の旅行については

「旅のチカラ研究所 旅行記」として公開しており、

別の視点から詳しく紹介しています。「壱岐と対馬の旅2020」、

「五島列島の旅2020」、「日本一周鉄旅2018」の3作です。

|

|

こちらの方も是非ご覧ください

|